Ist der Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr?

Wie steht es um den Wirtschaftsstandort Deutschland? Hierüber wird in der Politik vortrefflich gestritten. Doch schauen wir lieber auf die Fakten. Die Industrie steht vor gewaltigen Veränderungen und Weichenstellungen in die Zukunft sind nötig. Neben Investitionen braucht das vor allem gut ausgebildete Fachkräfte.

1 Deutschlands Wirtschafts- und Industrieentwicklung

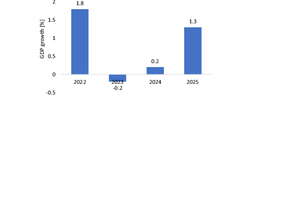

Der Außenhandel Deutschlands leidet unter der schwachen Weltwirtschaft. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird in diesem Jahr 2024 etwa das Vorjahresvolumen erreichen. Es zeigen sich moderate Zuwächse beim Konsum, die Inflationsrate sank im September auf 1,6 %, die Energiepreise gingen weiter zurück, dem steht aber ein deutlicher Rückgang bei den Investitionen gegenüber. Im aktuellen World Economic Outlook (WEO) des IMF (International Monetary Fund) wird für Deutschland im Jahr 2024 eine Prognose des Wirtschaftswachstums um 0,2 % gewagt, nach -0,2 % im vergangenen Jahr und einem prognostizierten Wachstum von 1,3 % im Jahr 2025 (Bild 1). Deutschland liegt damit unter dem Wachstum in der Eurozone (0.9 % im Jahr 2024 und 1,5 % im Jahr 2025) und den übrigen entwickelten Volkswirtschaften. Selbst Japan soll +0.7 % im Jahr 2024 und 1,0 % im Jahr 2025 erreichen, die USA ein BIP von 2,6 % im Jahr 2024 und 1,9 % im Jahr 2025.

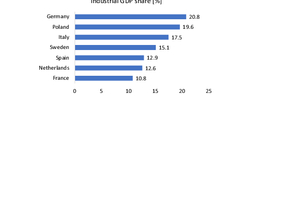

Ist Deutschland damit Schlusslicht in der Weltwirtschaft, droht am Ende sogar eine Deindustrialisierung? Nach Zahlen von Eurostat für 2023 erreichte Deutschland mit 20,8 % den Spitzenwert in der Bruttowertschöpfung der Industrie, gemessen an der gesamten Volkswirtschaft (Bild 2). Dahinter folgen Polen, Italien, Schweden und Spanien, erst dahinter kommen die Niederlande und Frankreich. Die EU-27 Mitgliedsstaaten erreichten im Mittel 16,8 % Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung. Dabei ist zu beachten, dass zahlreiche andere vor- und nachgelagerte Wirtschaftszweige eng mit der Industrie verflochten sind. Das sind beispielsweise zugehörige Dienstleistungen wie ausgelagerte Ingenieur- und Logistikdienstleitungen, die in der Statistik nicht dem produzierenden Gewerbe zugeordnet werden. Bezieht man die Leistungen der Dienstleister ein, werden in Deutschland nach Zahlen des Statistischen Bundesamts nahezu 40 % der gesamten Wertschöpfung der Industrie-Netzwerke erbracht.

2 Niedergang von Industrien oder Industriezweigen in Deutschland

Bis ins Jahr 2001 wurde in Deutschland stets mehr Steinkohle gefördert als importiert. Als letzte Zeche wurde das Bergwerk Prosper-Haniel (Bild 3) der Ruhrkohle AG (RAG) im Dezember 2018 geschlossen. Die Probleme hatten sich bereits viel früher angekündigt. Seit den 1960er Jahren lagen die Betriebskosten im westdeutschen Steinkohlenbergbau höher als die am Markt erzielten Erlöse. Es begannen die Kohlesubventionen, da ein unsubventionierter Kohleabbau aufgrund der Kostenstrukturen nicht profitabel war. 2010 lag der durchschnittliche Marktpreis bei 85,33 €/t Steinkohleeinheiten (SKE), die Förderkosten in Deutschland betrugen dagegen etwa 160 €/t SKE. Die Subventionen wurden 2018 eingestellt. Seitdem wird Steinkohle vollständig importiert. Im Jahr 2023 waren das 31,8 Millionen Tonnen (Mta) SKE. Der Index der Einfuhrpreise hat sich von 150,3 im Dezember 2018 auf 316,7 im Januar 2023 laut Destatis mehr als verdoppelt.

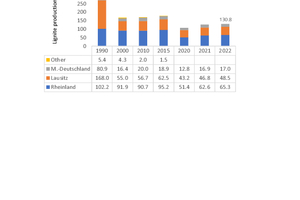

Bei Braunkohle ist die Lage deutlich besser, da Braunkohle im Tagebau abgebaut werden kann (Bild 4). Die seit 1990 in den Braunkohlerevieren in Deutschland abgebauten Fördermengen sind in Bild 5 dargestellt. Nach 356,5 Mta im Jahr 1990 sind das noch 130,8 Mta im Jahr 2022. Deutschland produziert damit etwas mehr als 58 % der gesamten EU-Produktion in Höhe von 224 Mta mit Polen an zweiter Stelle mit 18 %, Tschechien (13 %), Bulgarien (9 %) und Rumänien (7 %). Doch bis 2038 werden auch die letzten drei Braukohlereviere im Rheinland, in der Lausitz und in Mitteldeutschland ihre Förderung einstellen – wahrscheinlich schon im Jahr 2035, d.h. in etwa 10 Jahren, wenn das Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung (Kohleverstromungsbeendigungsgesetz – KVBG) bis spätestens 31.12.2038 eine Stillegung bedeutet. Im KVBG sind die großen Braunkohleanlagen und ihre endgültigen Stilllegungszeitpunkte einzeln aufgeführt.

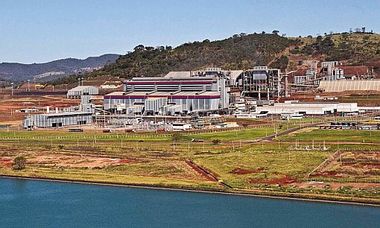

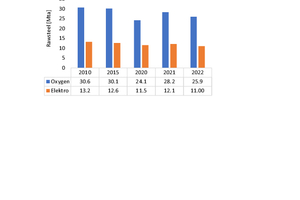

Die deutsche Stahlindustrie hat als Grundstoffindustrie eine wichtige Funktion in den industriellen Wertschöpfungsketten in Deutschland. Mit 36,9 Mta Rohstahl (2022) ist die Bundesrepublik der größte Stahlerzeuger in der EU (Bild 6). Die Umsatzerlöse haben sich auf 55,2 Mrd. € erhöht. Die Beschäftigtenzahl ist seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 aber von 179 000 auf 81 000 gesunken. Die Jahresbilanz 2023 der Stahlindustrie ist besorgniserregend. Die Stahlproduktion sank auf ein historisch niedriges Niveau. Besonders drastisch gesunken ist im abgelaufenen Jahr die Elektrostahlerzeugung (Bild 7). Mit einem Minus von rund 11 % auf 9,8 Mio. t wurde sogar der Tiefpunkt während der Finanzkrise unterschritten. Die schwache Baukonjunktur und hohe Strompreise haben bei dieser stromintensiven Produktionsroute gezeigt, dass die grüne Transformation der Stahlindustrie und die Abkehr von Hochöfen problematisch sind.

3 Investitionen und aufstrebende Industrien in Deutschland

Im Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) wurde im September 2024 eine Studie mit dem Thema „Transformationspfade für das Industrieland Deutschland“ von der Boston Consulting Group (BCG) in Verbindung mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) erstellt [1]. Darin werden Eckpunkte für eine neue industriepolitische Agenda herausgearbeitet. Der Industriestandort Deutschland fällt strukturell zurück – bei zwei Dritteln der wichtigsten Standortindikatoren liegt er hinter relevanten Wettbewerbern. Bild 8 zeigt eine Standortbestimmung mit Marktattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Wichtig wäre es, in Sektoren mit hoher Attraktivität und hoher Wettbewerbsfähigkeit zu kommen (graue Fläche). Beispiele sind Robotics, die Wasserstofftechnologie und E-Autos. Beim „Cloud Computing“, bei Halbleitern und Batterien sowie den CCUS-Technologien liegt Deutschland dagegen weit zurück. Beim Recycling und 3D-Printing ist Deutschland vorne, aber der Markt ist nicht besonders attraktiv.

Für den Aufbau einer eigenständigen europäischen Industrie für Mikroelektronik müsste Deutschland aus Sicht von Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, in den nächsten 10 Jahren 115 Mrd. € investieren, um digital unabhängiger zu werden. Bisher dominieren vor allem die USA, Taiwan, Südkorea, Japan und China den Markt für Halbleiter. Doch Intel will in Magdeburg mehr als 30 Mrd. € in eine neue Halbleiterfabrik investieren, wobei sich der für 2024 geplante Baubeginn voraussichtlich um 2 Jahre verschieben wird. Auch der US-amerikanische Halbleiterhersteller Wolfspeed und das deutsche Unternehmen ZF Friedrichshafen planen den gemeinsamen Bau einer Chipfabrik im Saarland. Der taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) will sich mit einer Milliardeninvestition am Aufbau einer Chipproduktion in Dresden engagieren. An dem Projekt sind außerdem Bosch, Infineon und die niederländische NXP beteiligt. Erwartet werden Investitionen in Höhe mindestens 10 Mrd. €, Deutschland beteiligt sich mit etwa 50 %. Die Europäische Kommission hat grünes Licht gegeben.

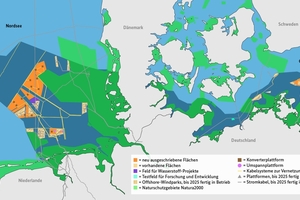

Die Energiewende verändert Deutschland. Der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor ist deutlich von zuletzt 46,2 % auf 51,8 % im Jahr 2023 gestiegen. Erstmals wurde damit über die Hälfte des in Deutschland benötigten Stroms aus erneuerbaren Energien bereitgestellt. Insgesamt wurden im Jahr 2023 272,4 Mrd. kWh Strom aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt. Die Windenergie leistete mit einem Ertrag von 142,1 Mrd. kWh den größten Beitrag [2]. Aus Solarenergie wurden im Jahr 2023 61,2 Mrd. kWh Strom erzeugt. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 2 % gegenüber dem Vorjahr. Aus Biomasse wurden etwa 49,3 Mrd. kWh Strom bereitgestellt. Gegenüber dem Vorjahr sank der Wert damit um etwa 5 %. Die installierte Leistung aus Windenergie an Land und Offshore (Bild 9) stieg im Jahr 2023 um 3028 Megawatt (MW) an. Bei der Wärmeenergie betrug der Anteil erneuerbarer Energien im Jahr 2023 insgesamt 18.8 %, im Verkehr nur 7,3 %. Gerade im Verkehr ist der Anteil weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Die Elektromobilität steht in Deutschland aber hoch im Kurs. Weniger Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und mehr Klimaschutz stehen im Fokus. E-Autos sind zu einem zentralen Zukunftsthema der deutschen Automobil- und Zuliefererindustrie geworden. Dort sind etwa 770 000 Menschen beschäftigt. Gemessen am Umsatz ist die Automobilbranche mit Abstand die größte Industriebranche des Landes. Bei den deutschen Exporten entfielen laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2023 allein 17 % auf Autos und Teile. Nach Expertenmeinung ist Deutschland bei E-Autos aber nur Mitläufer. Absatzmangel und Rückrufe hier, Personalabbau dort. Die Liste der Negativschlagzeilen ließe sich problemlos fortführen. Die deutsche Automobilindustrie ist in eine Krise geraten, erstmals seit 30 Jahren stehen betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen auf der Tagesordnung. Deutsche E-Autos sind Ladenhüter geworden. Es fehlen kleinere und bezahlbare Modelle. Das haben insbesondere chinesische Hersteller den deutschen Herstellern voraus.

4 Die Rohstoffindustrien in Deutschland

Als eines der wichtigen Industrieländer ist Deutschland Großverbraucher mineralischer Rohstoffe. Ein Großteil dieser mineralischen Rohstoffe, insbesondere der Steine- und Erdenindustrie werden in heimischen Lagerstätten und Steinbrüchen gewonnen. Die aktuelle BBS Rohstoffstudie 2022 [3] geht von einer Gewinnung nichtenergetischer mineralischer Primärrohstoffe von 591 Mta im Jahr 2019 nach 726 Mta im Jahr 2000 aus. Die Zahlen für wichtige Primärrohstoffe für 2019 mit einer Abschätzung für das Jahr 2040 zeigt Bild 10. Danach werden 2040 bei einer relativ geringen Dynamik des BIP von durchschnittlich +0,7 % nur noch 482 Mta Primärrohstoffe benötigt. Sand und Kies fällt im Jahresdurchschnitt um -1,1 %, Natursteine um -0,9 %, ebenso wie Kalkstein für die Zementherstellung (-0.9 %). Die größten jährlichen Einbußen ergeben sich bei Kalk und Dolomit (-2,3 %), die größten Zuwächse werden bei Ton erwartet, infolge der steigenden Produktion kalzinierter Tone als Ersatz für Klinker.

Während die Eigenversorgung in der Steine- und Erdenindustrie und einzelnen mineralischen Rohstoffen gesichert ist, ist die Bedarfsdeckung bei den metallischen Rohstoffen fast ausschließlich auf Importe und das Recycling dieser Stoffe angewiesen. Zu den wenigen Industriemineralien, die neben Steinen und Erden gefördert werden, zählen Kali- und Magnesiumsalze, Steinsalze, Industriesole, feinkeramische Tone, Schwefel, Quarz, Kieselerde sowie Fluss- und Schwerspat (Baryt). Der Anteil der metallischen Sekundär- bzw. Recyclingstoffe steigt. In der Rohstahlerzeugung entfallen etwa 46 % auf Sekundärstoffe, bei Zink sind es 18 %, bei Kupfer 40 %, bei Aluminium 58 % und bei Blei über 80 % (alle Zahlen für das Jahr 2022). Bei Lithium existieren Explorationsprojekte. Die Zinnwald Lithium plant im Erzgebirge ein Untertagebergwerk mit einer Lebensdauer von mehr als 30 Jahren und einer Förderrate von 880 000 t/a Gestein, aus dem etwa 180 000 t/a Lithium-Konzentrat gewonnen werden sollen (Bild 11). Das Ziel ist, daraus zukünftig Lithiumhydroxid mit 12 000 t/a in Batteriequalität herzustellen und den deutschen und europäischen Markt zu beliefern.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) liefert in ihren Commodity TopNews 73 [4] einen Einblick in die Gewinnung und Exploration von kritischen mineralischen Rohstoffen in Deutschland. Der Metallerzbergbau wurde in Deutschland im Jahr 1992 beinahe vollständig eingestellt. Doch geopolitische Konflikte, gestiegene Energiekosten und unterbrochene Lieferketten führten in den vergangenen Jahren zu teils signifikanten Anstiegen der Rohstoffpreise und so sind in den letzten Jahren wieder verstärkt Explorationsaktivitäten auch bei metallischen Rohstoffen festzustellen. Insbesondere im Bundesstaat Sachsen entwickeln derzeit Unternehmen verschiedene Projekte zur Gewinnung von Metallrohstoffen (Bild 12). Hier plant beispielsweise die KSL Kupferschiefer Lausitz GmbH, Tochter der internationalen Bergbauholding Minera S.A., die Errichtung und den Betrieb eines Kupferbergwerkes mit Produktionsbeginn Mitte 2035. In den letzten Jahren wurden mehr als 40 Mio. € in die Erkundung und Entwicklung der Lagerstätte in der Lausitz an der Grenze zu Brandenburg investiert.

Führendes Rohstoffunternehmen für Metalle in Deutschland ist die Aurubis mit Sitz in Hamburg und weltweiten Tochtergesellschaften. In der Gruppe wurden zuletzt insgesamt 1,109 Mta Kathodenkupfer aus 2,319 Mta zugekauftem Kupferkonzentrat und 0,515 Mta Kupferschrott bzw. Blistermaterial erzeugt. Sechs Kupferhüttenstandorte gehören zu Aurubis: Hamburg und Lünen in Deutschland, Pirdop in Bulgarien und drei weitere in Belgien und Spanien. Alle Hütten verarbeiten kupferhaltige Rohstoffe zu Kupferkathoden von höchster Reinheit. Kein Standort ist identisch. Pirdop ist eine reine Primärhütte und verarbeitet im größten Schmelzofen von Aurubis das meiste Kupferkonzentrat der Gruppe; das Werk Hamburg (Bild 13) setzt neben Konzentraten auch Recyclingmaterialien ein. Lünen hingegen ist rein auf Recycling spezialisiert. Weitere Metalle wie Nickel, Blei, Zinn, Gold und Silber sammeln sich an beim Raffinieren als Ausgangsmaterial für die Multimetallgewinnung.

In Deutschland werden von K+S (Kali und Salz) Kalium- und Magnesium-Rohsalze gewonnen. Mit seinen Standorten in Nordamerika und Europa produziert der Konzern etwa 10 % der weltweiten Kaliproduktion von 73,5 Mta. K+S betreibt sechs Kalistandorte in Deutschland. Das Verbundwerk Werra mit den Standorten Wintershall, Unterbreizbach und Hattorf (Bild 14) erzielt etwa 50 % der Kaliproduktion in Deutschland. Von 2022 bis 2031 investiert K+S etwa 600 Mio. € in das Projekt Werra 2060, das eine langfristige Zukunftssicherung am Standort sichern soll. Dabei geht es um Innovationen in die Gewinnung und Produktion, eine Senkung des Energieverbrauchs, Reduzierung der CO2-Emissionen und ein verändertes Produktportfolio durch Umstellung der Aufbereitungs- und Veredelungsverfahren sowie die Verringerung der Umweltauswirkungen, zu denen auch die Reduzierung fester Rückstände von 8 auf 7 Mta und die Vermeidung der Haldenerweiterung Wintershall zählen.

In nahezu jedem Industrieland der Erde wird heute Salz gewonnen, auch in Deutschland. Etwa 60 % der weltweiten Salzproduktion von über 290 Mta stammen aus dem konventionellen Abbau von Steinsalz oder aus der Gewinnung von Sole. Rund 40 % der Produktion entfallen auf Meerwasser und Salzseen. K+S (Kali und Salz) betreibt an den Standorten Braunschweig-Lüneburg, Bernburg und Borth auch drei Salzbergwerke (Bild 15).

Im statistischen Mittel werden in Deutschland rund 6,6 Mta Steinsalz, 2,3 Mta Siedesalz und 8,7 Mta Sole produziert. Das ergibt 18 Mta Salz durchschnittlich und liefert einen Umsatz von etwa 600 Mio. €. Die bekannteste Salzmarke Deutschlands „Bad Reichenhaller“ steht für hochwertiges Salz aus den Tiefen der Alpen, sorgsam gewonnen aus reiner Alpensole. Der Aussolungs- und Speicherbetrieb in Ohrensen bei Stade ist Europas größtes Aussolungsbergwerk. Der Betreiber DOW (Bild 16) gewinnt in 11 Salzkavernen etwa 3,6 Mta Steinsalz und nutzt die Sole, um daraus mittels Elektrolyse Chlor, Natronlauge und Wasserstoff zu gewinnen.

5 Ausblick auf Deutschlands Industrielandschaft

Kürzlich wurde bekannt, die Bundesregierung plane mit einem Minus von 0,2 % für das BIP im laufenden Jahr. Ein negatives Wirtschaftswachstum ist besonders enttäuschend, insbesondere, weil für 2024 von einem leichten positiven Wachstum ausgegangen wurde. Nahezu alle Wirtschaftsforschungsinstitute des Landes haben ihre Prognosen nach unten korrigiert. Das Münchner ifo-Institut rechnet mit einer Stagnation und das Institut für Weltwirtschaft (IfW) geht von einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung zu. Pessimismus gehört in Deutschland zur Tagesordnung, von zahlreichen Verbänden wird eine verschlechterte Stimmung im Außenhandel beklagt. Die Probleme in Deutschland seien zunehmend „struktureller Natur“. Nach Ansicht von Wirtschaftsexperten belasten die Haushaltskürzungen der Bundesregierung die Wirtschaft, während wichtige Industrien schon zu lange auf Veränderungen nicht oder wenig reagiert hätten. Doch solche Einschätzungen helfen wenig weiter.

Eines der wichtigen Themen ist der Fachkräftemangel in Deutschland. In den Handwerksberufen fehlen nach Informationen des IW bundesweit 113 000 Fachkräfte, d.h. das entspricht den unbesetzten Stellen dort. Das gilt insbesondere für die Kfz-Technik, Bauelektrik und die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Dies verschärft weiter die Baukrise und das Angebot an bezahlbaren Wohnungen. Doch nicht nur im Handwerk, große Defizite gibt es auch in der Pflege, im IT-Sektor und vielen anderen qualifizierten Berufen. Deutschlandweit fehlen Fachkräfte für 1,7 Mio. Stellen. Auf dem Arbeitsmarkt herrschen Ungleichgewichte in den Qualifikationsniveaus. Der Fachkräftemangel wird sich infolge des demographischen Wandels und den Veränderungen in den Berufen mit neuen Feldern wie Digitalisierung und ökologischer Transformation weiter verschärfen. Hier sind Lösungen gefordert, ohne die Industrie und Wirtschaft vor gewaltige Probleme gestellt werden.

Ein großes weiteres Thema sind auch die erforderlichen Investitionen in die Zukunft. Deutschland steht hier nicht allein. Der jüngst veröffentliche „Draghi-Report“ [6] zeigt, dass Europa unter einer starken Kapitalmarktschwäche leidet. Während die Amerikaner am Weltaktienindex MSCI World einen Anteil von 70 % haben, kommt Deutschland als größte Volkswirtschaft in der EU gerade auf 2 %. Der Report fordert für eine längere Zeit eine jährliche Summe von 800 Mrd. €, um die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen. Dazu müssten gewaltige Schulden aufgenommen werden, die in einem Land wie Deutschland niemand wirklich mittragen möchte. Doch was sind die Alternativen. Die deutsche Wirtschaft muss sicher nach mehr privaten Investitionen suchen und unterschiedliche Modelle einbeziehen. Politisch können daneben die regulatorische Belastung zurückgeschraubt und bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Literatur • Literature

[1] Burchardt, J. et all: Transformation Paths for Germany as an Industrial Nation – Key points for a new industrial policy agenda, Analysis by BCG and IW commissioned by Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), September 2024, Berlin/Germany

[2] Harder, J.: Economic solutions – Recycling wind turbines, recovery – Recycling Technology Worldwide, pp 54-64

[3] BBS: Die Nachfrage nach Primär- und Sekundärrohstoffen der Steine-Erden-Industrie bis 2040 in Deutschland. BBS Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden e.v. Berlin/Deutschland

[4] Henning, S. et all: Kritische mineralische Rohstoffe in Deutschland – Gewinnung und Exploration. Commodity TopNews | 73. August 2024, B1.2 Geologie der mineralischen Rohstoffe, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover/Deutschland

[5] Kopp, J. et all: Precius metals and selenides mineralisation in the copper-silver deposit Spremberg-Graustein. December 2012, Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 163 (4), pp 361-384

[6] Draghi, M.: The future of European competitiveness – In-depth analysis and recommendations. EU-Government, 9.Sep. 2024, Brussels/Belgium

Autor

Dr.-Ing. Joachim Harder, OneStone Consulting Ltd., Varna/Bulgarien

![8 Wettbewerbsfähigkeit der Industrie [1]](https://www.at-minerals.com/imgs/2/1/8/0/1/1/4/tok_60bd9b320d16461f0a43aab2f395faf4/w300_h200_x600_y388_08_Bild8_BCG-IW_Transformation_Paths_L-62bba7e5a8b3a4c4.jpeg)

![10 Mineralische Primärrohstoffe [3]](https://www.at-minerals.com/imgs/2/1/8/0/1/1/4/tok_0a9195b445806b6d302662b5b6d1fa64/w300_h200_x421_y297_10_Harder_Primaerrohstoffe-871321a18d893a7b.jpeg)

![12 Kupferprojekt in der Niederlausitz [5]](https://www.at-minerals.com/imgs/2/1/8/0/1/1/4/tok_7b541fcf7efe51db894e5242ab02af6b/w300_h200_x600_y417_Bild12L_The-Zechstein-base-at-the-copper-silver-deposit-7d8a5a9a583dda33.jpeg)